2016年3月。深圳(觀瀾)山水田園旅游文化園。

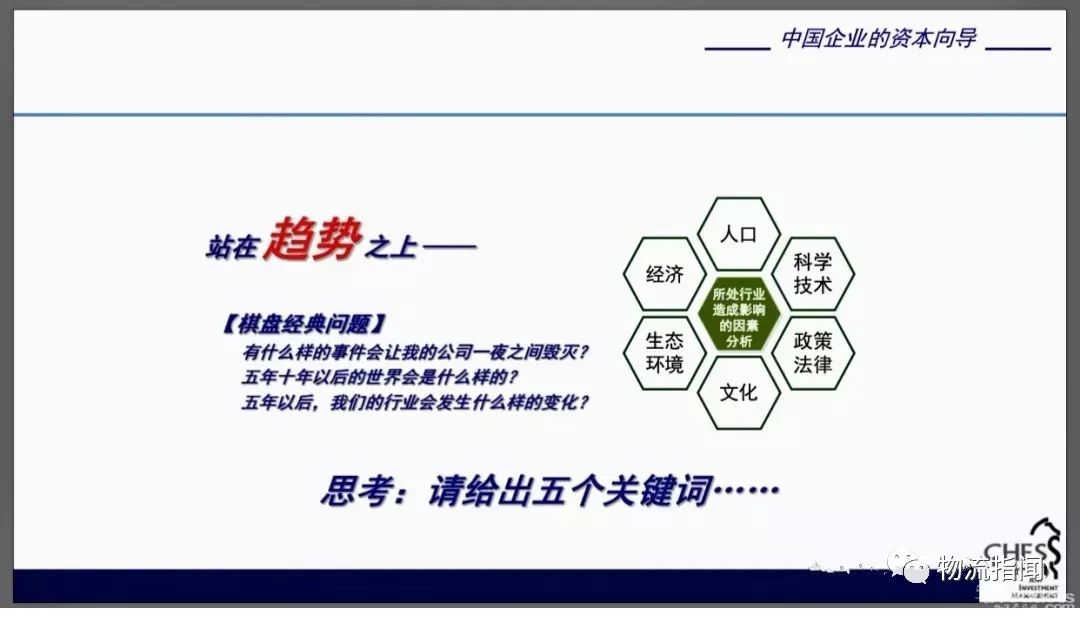

明亮物流、圣安物流、鵬盛達物流、駿興順物流、禹天源物流、吉運發物流、豪中豪物流、鑫金川物流,鼎鼎大名的幾家深圳專線物流公司的老板們,把自己“封閉”在一間大房間里。手機一律“暫為保管”。一起“抬頭看路仰面望天”:“拋開自己的公司,甚至拋開目前所處的行業”,頭腦風暴“五年十年以后的世界會是什么樣的?”“我們現在是否正在‘泰坦尼克號’上?"

這場戰略研討會上,被頻頻提及的公司是諾基亞和柯達——兩家“百年老店”,企業規模富可敵國,品牌影響堪為經典,技術實力傲視群雄,人才團隊絕對一流,要錢有錢,要勢有勢,要人有人,竟然不堪一擊,如此“巧合”地同時壯烈在2012年初……

這個世界一定發生著什么?

陰陽消長。“變局的力量”正在強大——“革命”未必一定是表象上的腥風血雨,也可以是“月亮的臉偷偷地在改變”——原本賴以生存的習常“基礎設施”,悄然“坍陷”“滑坡”;原本駕輕就熟的線性“康莊大道”,驟現“彎道”“斷移”。茫然不覺的柯達諾基亞們,埋頭狂奔,轟然崩塌也就在所難免……

“道以明向,術以立策”,直言便是“順勢者昌,逆勢者亡”——當智能手機超越傳統手機、數碼成像取代傳統膠卷的時代到來,沒有把握住趨勢的諾基亞和柯達,也就無可避免地走向了沒落……

頂級“越野車”尚且如此,叮當“破單車”豈可幸免?

“彎道”背后,是“一馬平川”還是“萬丈懸崖”,無法預見。

變則找死,不變等死,“等死”必死,“找死”未必。

有一點似可肯定:面對“彎道”的那一刻,所有人平等在一個起跑線上——這也許正是“萬眾創業”的時代背景——既是“危”更是“機”,機遇挑戰并存……

“天網”VS“地網”

這樣的思考,甚至深深的焦慮,由來已久;

這樣的忐忑,甚至隱隱地亢奮,由來已久……

八方風云變幻——正在從以“自我”為中心、以建設“企業生態”管理控制為核心的IT(Information Technology)時代,向著以“利他”為基點、以構建“行業生態”數據賦能為核心的DT(Data Technology)時代“進化”……

四面草木萌動——“信息高速”正在從信息門戶、交易平臺、社交網絡的新興行業,熱火朝天地“跨界”成滲透、融合、解構、升維各個行業的“互聯網+”……

就在2012年夏,中國人的出行突然“翻篇”,手機打車“新物種”撲面而來:一位名叫陳偉星的連續創業者,創辦“快的打車”在中國南方大都市杭州正式上線;一位名叫程維的供職阿里八年的事業部經理,創辦“滴滴打車”在中國北方大都市北京正式上線。在分別獲得了阿里和騰訊數億美元級別的巨額投資后,2014年底,兩家“孩提”公司分別席卷了360座城池和300座城池……

既然可以有“人車匹配平臺”,當然可以有“車貨匹配平臺”。

司空見慣了物流的“物的流動性”,熟視無睹其背后的“物的數據性”:“我是誰”?由哪些原材料構成?“從哪里來”?經歷了哪些流通環節?“到哪里去”?什么人,在什么地點場景下,以什么樣的方式價格,獲取或者使用消費了這些物品?……

多如牛毛由來已久的小黑板、信息部、記事本、甚至黃頁書,做的不正是最簡單最初級的信息“黃牛”工作嗎?

網絡信息時代,傳統“媒婆”必死。當年上證所深交所開市,萬人空巷去“搶跑道”,身披“紅色鎧甲”的交易員最是風光。現如今,“紅馬甲”安在?

意義遠不止于此——

物質匱乏時代,產品不過是“盈利的工具”——我如何把產品賣給你;物質富饒時代,產品已經是“溝通的手段”——如何讓你成為我的粉絲……

IT時代進化到DT時代,在數據的“肥沃大地”上,還可以盎然生長出物流的第三重屬性——區別于傳統“搬貨跑腿賣苦力”、基于數據發掘疊加文化內涵的“物的服務性”,并由此構建起不斷創新流通物品數據價值、不斷“詩化”流通物品文化價值的“新物流”生態系統。

物流也是“詩和遠方”的過程……

群雄崛起。“數風流人物,還看今朝”。

首當其沖的是純粹的技術派,比如宋睿,少年時加拿大全國數學比賽冠軍,青年時美國加州伯克利分校學霸,從Facebook參與建模的數據工程師,到首家跨境電商上市公司的總裁特別助理,履歷簡直“亮瞎你的眼”。他開發的名為“騾跡智慧物流”APP,上線不過三個月,平臺上的司機和貨主用戶就沖上了40萬。

有從“天上”一腳踩進“泥地”的,也有從“泥地”往“天上”瘋長的,比如徐水波,從推出中國首個高端快運“定日達”服務產品的“天地華宇”CEO,到首創“中國公路港物流服務平臺”模式的“傳化物流”CEO,再到“以物流園區為切入口、天網地網線上線下融合”的“第四方物流平臺——天地匯”自主創業,三次奪得商界傳媒集團評選的中國年度“最佳商業模式”。

另一彪人馬,來自傳統“大三方”,試圖將已有的承運商管理系統,開放成公共平臺——當年美國的Transplace不正是這么崛起的嗎?——躍躍欲試的包括中國三方物流的鼻祖企業“寶供物流”、專業冷鏈物流的領先企業“榮慶物流”、航空貨運服務起家“獨有供應鏈信息系統”的“新杰物流”;也有“大三方”瞄上了更為龐大的“小三方”群體,試圖通過“賦能黃牛”的“S2b模式”構筑平臺——當年美國的Landstar不正是這么崛起的嗎?——誰有貨誰牛逼,聚貨才是王道。

還有獨辟蹊徑的,或延伸某項服務資源,或借量某種“秘密武器”,比如賣車的贈送Iphone、4S店裝載APP、“無車承運人”開票、“脫胎”搬家軟件甚至司機廣播節目等等;當然,也少不了直接“簡單粗暴”砸錢硬推的……

2013年底,原“阿里巴巴”做B2B銷售的張暉和原“雷士照明”合伙人之一的戴文建,同時起跑:“國內首家基于云計算、大數據、移動互聯網和人工智能技術開發的貨運調度平臺”——“運滿滿”1.0版APP,在“六朝古都”南京上線;“針對企業用戶和司機用戶對車輛位置實時查看、管理和監控的車輛管理軟件”——“貨車幫”1.0版APP,在“天府之國”成都上線。2017年上半年,“運滿滿”注冊貨主85萬、重卡司機390萬,日交易額超過10億元;“貨車幫”誠信注冊會員車輛450萬臺,平臺日發布貨源信息500萬條,日成交貨運運費超過17億元。

2017年11月27日,明爭暗斗了好一番的兩只“獨角獸”——已完成7輪融資的“運滿滿”和已完成6輪融資的“貨車幫”,終于宣布合并,估值65億美元的“滿幫集團”橫空出世。一如之前2015年的“情人節”,“滴滴打車”和“快的打車”最終“婚配”……當然,這些都已經是后話了。

那年混戰的“九路神仙”中,就有以線下專線聯盟切入的“好友匯”這一路。

2014年9月,宣言“打造物流行業的阿里巴巴”的深圳好友匯物流科技股份有限公司成立,愿景是通過“在線平臺、APP、微信等多維入口”和“交易數據連接”,實現“人—車—貨—服務商”的“網絡協同管理”,構建“創新智能物流生態圈”。

“好友匯”憑借的獨特資源,是當時已歷時8年的中國最大的專線物流聯盟“好友會”——本文開篇那幾位專線大佬,正是“好友會”的核心,自然也是“好友匯”的創始股東。“好友匯”的核心團隊包括:原“百世物流”全國運營總監、原“卡行天下”創始團隊成員范基元,原SAP中國區資訊顧問、“貨運通”創始人徐建勇,原“I皮爾卡丹”品牌中國區總監、“深圳力創”項目總監尹奇峰……

弄潮的“好友匯”APP上線后,數據迅速飆升,成為“車貨匹配”大潮中洶涌的一波。不過數月之后,增量數據出現停滯……

到底什么才是持續發展之道?

平臺尤如宴席,最吸引賓客的,當是“臺面”上的佳肴。人氣憑什么聚上你的“桌子”?“桌”上必有特別的“菜肴”!“好友匯”有什么“特色菜”?

“好友會”盟主、原深圳專線領軍企業“明亮物流”創始人徐明亮忽然夜不能寐:如果只是把線下數據搬到線上,“自娛自樂”的意義又有多大?

沒有“地網”做支持,“天網”只能是空中樓閣。無論是1.0版互助聯盟的“好友會”,還是2.0版信息共享的“好友匯”,所有的模式最終要落地,還得依仗強大的地面網絡,核心資源也才能得以優化……

最苦最累的專線人,構成了中國物流最底層最龐大的群體,卻是一幫散兵游勇!出路何在?老板需要提升,員工需要成長,行業需要進步。一個人的力量趕不上一群人的力量,一群人的力量趕不上一張網絡的力量。

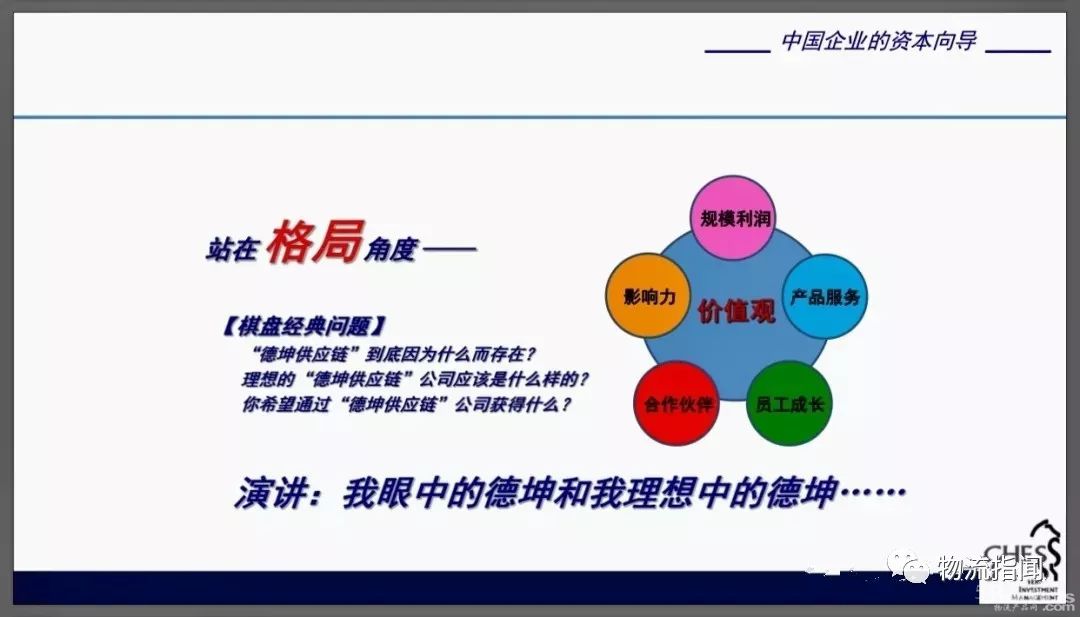

中國物流行業的結構性改革勢在必行。徐明亮想做3.0版:“要用真誠、互助、協作的理念,改變中國物流層層盤剝、服務同質、散亂臟差的現狀;要用開放、平等、寬容的胸懷,打破中國物流群雄割據、各自為戰、惡性競爭的局面;要用共創、共贏、共享的信條,創造中國物流連點成線、結線成網、全網覆蓋的新天地。”

要用機制的力量!要用制度的力量!

“人生最重要的不是你所處的位置,而是你面向的方向”。有沒有勇氣把已經獲得的一切投進去“再賭一把”,“再一次改變一切”,就像當年勇闖深圳要“徹底改變自己的命運”一樣?

徐明亮把“好友會”的一幫兄弟帶到了澳門。這位從不粘賭的“帶頭大哥”,竟然發給每位弟兄一把籌碼。驚詫莫名的弟兄們,覺察出此行的不同尋常。

徐明亮說出了自己的想法……

終于,10家“好友匯”聯盟成員,決定下一場人生大賭,一起“再吃一次螃蟹”——品牌合并、網點合并、運營合并、管理合并、財務合并,將各自的公司脫胎換骨成一家新公司。這10家專線物流公司當時的合計年營業收入6個億,利潤5000萬元。

破釜沉舟的新設公司,有了一個頗為大氣的名字:“德坤”——“天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物”——“坤”者,大地也,產品的形態,旗幟鮮明地要打造一張“地網”;“德”者,順道也,做事的方式,宣言要順應自然、社會及人性的客觀規律去做事。

“運聯傳媒”的記者實在不相信這些經營了十余年、體量都不小的專線“小霸王”公司,說注銷就真的注銷了。一番暗訪后,由衷地感慨:“德坤是中國專線這一代人的一次集體冒險,他們不是因為活不下去而集結,而是因為想活得更好,同時給這個行業灌輸進一些新的理念,就像一次啟蒙運動”……

“消費供應鏈”VS“產業供應鏈”

那場“戰略研討會”最后,這群曾經“腳踏實地的改變了自己一窮二白的命運”的“泥腿子”,這群堅信“所有的偉大都源自一個勇敢的開始”的“創一代”,這群營業額最多不過一兩個億“走出深圳,無人能識”的“小老板”,不愿再偏隅一方,毅然“再度出發,只為夢想”,雄心勃勃地喊出了“十年1000億”……

當時的他們,也許并沒有深刻地認識到:這究竟意味著什么?

他們正站在一個時代的面前……

30多年前,隨著農村“承包制”和城市“個體戶”的興起,計劃經濟“統購統銷”的物資管控體系,在供銷社和國營單位返程車輛等“軟肋”上被擊破,物流(確切地,當時只是“貨運”甚至是“販運”),隨即在中華大地上,雨后春筍,遍地昂然。

1994年,得益于寶潔的運輸業務,“寶供物流”成為國內第一家經國家工商總局批準的以“物流”名稱注冊的企業。宣稱“運用現代物流理念,為客戶提供一體化服務”的專業第三方物流公司,隨即在中華大地上,雨后春筍,遍地昂然。“寶供模式”更是成為諸多教科書的經典案例和物流專業的必修課。

2004年,伴隨銷售渠道的分化下沉,行業再度變局。1996年即以“貨運”起家的“德邦物流”,重新明確市場定位:專注于30公斤至1噸、小批量多批次的零散貨物運輸細分領域。憑借“空運速度,汽運價格”,迅速崛起。短短數年后,便以全國逾5000家網點,成為國內規模最大的民營公路零擔運輸企業。

1993年,王衛在順德創辦“順豐”,聶騰飛在上海創辦“申通”,陳平在北京創辦“宅急送”,中國快遞行業起步。10年后2003年,今天回頭再看,當時烏云摧城的SARS,卻帶來了中國電子商務突飛猛進的一輪大發展機會!“順豐速遞”當時果斷出手,租下5架737 全貨機——快遞快遞,講的就是一個“快”字,在服務時效性上擁有壓倒性優勢,“順豐速遞”從此駛上了快車道……

2011年,“寶供物流”的年營業額還在20多億徘徊;重新定義市場重新定義公司的“德邦物流”,年營業額已超過60億元;還是重新定義市場重新定義公司的“順豐速遞”,年營業額更是超過了110億元!

“故事”就此“講完”了嗎?

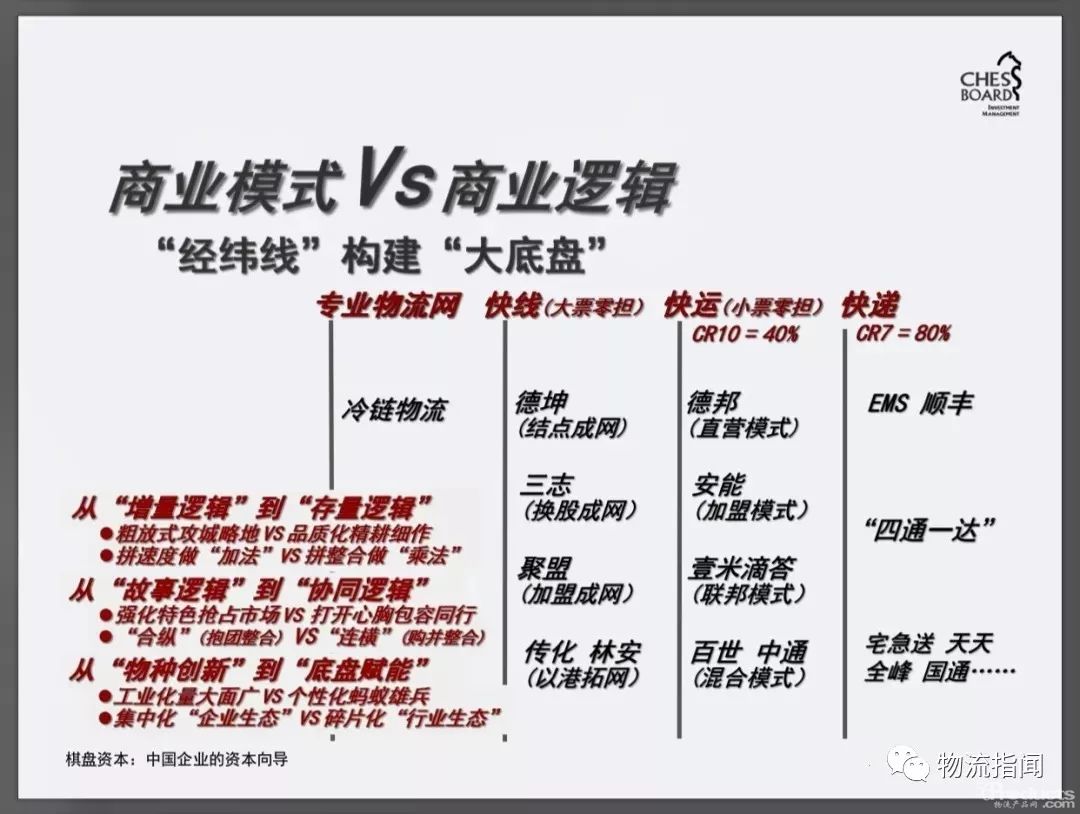

“順豐速遞”定義了“快遞”——30公斤以下的郵件包裹,“德邦物流”定義了“零擔”——30公斤到1噸的零散貨物,而整車貨物一般要3噸5噸以上。從30公斤到3噸5噸,“零擔”市場的“寬度”似乎太大。據此,還可以再細分成“快運”(小票零擔30-500kg)和“快線”(大票零擔500kg-3T)。

重量不同,運輸工具不同,這些都顯而易見。深入一步,背后的網絡構成不同:“快遞”是蜂窩型網絡,“快運”是軸輻式網絡,“快線”是通道型網絡。

關鍵是,客戶群體不同!“快運”“快遞”,實際是企業與末端消費者之間的物流(B2C)、末端消費者之間的物流(C2C);“快線”,則是企業間的物流(B2B)。

這才是問題本質!

什么是“商業模式”?商業模式就是“我要以何種方式為誰提供什么樣的價值”。其中,“革命的首要問題”是:到底誰是我的客戶?

企業視線應該始終對準客戶,而不是顧影自憐。按貨物重量區分,按運輸工具區分,按網絡形態區分,等等這些都不重要。重要的是:客戶類型!——“快運”“快遞”最終面對的是末端消費者(2C/c),“快線”最終面對的是制造商銷售商(2B/b)。

客戶不同,才有“痛點”“爽點”需求的不同,才有產品和模式的不同。

“物流”需求,雖說都是“快捷”“便宜”,但2C和2B的相應權重并不相同。C端消費者的迫切點,先是快捷,再是便宜,與之對應,首要打造的核心能力是網點密布、“物流前置”;B端企業方的關注點,先是成本,再是效率,與之對應,首要打造的核心能力是線路優化、有效配載。

想清楚“Whom:賣給誰?”(客戶模式)和“What:賣什么?”(產品模式)之后,接下來,就要進一步思考“How:怎么做?”(盈利模式)了。除“快運”“快遞”2C的網絡外,應該還有“快線”2B的網絡。兩者的對標,一個是1907年美國西雅圖信使公司起家的、現“世界上最大的快遞承運商與包裹遞送公司”——UPS,一個是1905年美國明尼蘇達州水果蔬菜運輸業務起家的、現“80%的營收來自公路運輸卻沒有一輛卡車的物流公司”——Robinson。

閉眼想想:企業間物流(B2B),還包括原材料、零部件、本成品、產成品的貨物運輸,“快線”市場起碼是“快運”和“快遞”市場的5倍10倍。萬億級“蛋糕”,“切分”區區千億份額,實在算不上是癡人說夢。

“理想很豐滿”,“圖釘點”在哪里?

從賦能消費供應鏈的“提速邏輯”到賦能產業供應鏈的“降本邏輯”,突破從縣城到都市的層層集貨配貨,“快線”更需要關注線的廣度和深度……

再度重新定義市場重新定義公司。

“德坤”把自己定義為“領先的智能快線網絡”的建設者。

“Who Am I: 我是誰?”(價值理念)——這是每家企業靈魂深處堅信不疑的東西,一如谷歌的“不作惡”、惠普的“你就是公司”、可口可樂的“自由、奔放、獨立、掌握自己的命運”、百事可樂的“多元、包容、身體力行、開誠布公”……——如果沒有這些形而上的堅守,企業“法人”只能是行尸走肉。

我們這些渾身汗泥的“跑腿”,也可以有“情懷”。

“德邦物流”曾用“為中國提速”來闡述“公司存在的理由”:“我們不是那些只懂得運送貨物的搬運工,德邦是幫助客戶生意成功的伙伴”。德邦物流的“公司性格”是“發動機”:“德邦人要像發動機那樣,認真敬業;德邦人要像發動機那樣,充滿激情;德邦人要像發動機那樣,團結協作;德邦人要像發動機那樣,令行禁止”……

“順豐速遞”曾用“傳遞信任”來解答“員工工作的意義”:“我們致力于為員工提供一份滿意和值得自豪的工作,我們致力于快速、安全、準確地傳遞客戶的信任”。順豐速遞的“企業文化”是“FIRST(faith誠信/integrity正直/responsibility責任/service服務/team團隊)”:“自己首先必須是誠信、正直的人;永遠尊重人,信賴團隊的力量;客戶對我們來說是最重要的,奉獻最好的服務;做事認真,勇于承擔責任”……

“德坤”用“為中國增效”來明確“企業使命”——我們這幫人為什么聚在一起?我們這幫人聚在一起到底要干什么?德坤希望鍛造“飛輪”的“個性特質”:為使靜止的飛輪轉動,必須大力推動并堅持不懈,所有的努力不會白費,每一次推動都有意義;不怕簡單的事重復地做,同心協力自可摧枯拉朽,就怕方向不定變化無常,不能順勢而為是謂“無德”;飛輪突破“零界點”,將迸發巨大動能,顯現機制的力量……

齒輪咬合,“第一飛輪”轉動,帶動“第二飛輪”,雙輪相互推動,形成“飛輪效應”,帶動“第三飛輪”“第四飛輪”,展示連接的力量,展開想象的空間……

未來世界的競爭,是生態系統的競爭。浮光掠影之輩,只見“棋盤”邊界,不見“底盤”原力。甚囂塵上的種種新商業模式,大同小異著“4到5”甚至“5到6”的“夢幻童話”,大都并未深刻“悟道”其中的“商業邏輯”——如何從0到1?進而從1到2、從2到3?——沒有標準契合數據連接的“底盤”,托盤何以流轉?甩掛如何騰挪?集約化規模化操作從何而來?科技化智能化基礎安在?

“德坤”給自己定下了“十年三步戰略”:第一步戰略(2016-2018):通過場站抱團和專線整合的“合縱連橫”,“構建堅實底盤”,第二步戰略(2019-2021):通過智能硬件和數據算法的“軟硬兼施”,“打造實力中臺”;第三步戰略(2022-2015):通過數據連接和網絡協同的“以終為始”,“完善賦能生態”。

“物種創新”VS“底盤打造”

順豐中通們開始由小變大,德邦安能們試圖上下延伸,德坤聚盟們終將由大到小,似乎殊途同歸。也許不久的將來,沒有什么快遞、快運、快線、小票零擔、大票零擔、大件、整車……——自以為是的分類,客戶根本不care——也許不久的將來,只有“2C快遞”(消費供應鏈)和“2B物流”(產業供應鏈)。

也許,有一種更大的一種聲音:“大票不成網”!

底層邏輯的思維差異。

1997年,中國網民人數62萬人,2017年7.72億——中國互聯網普及率55.8%(農村地區35.4%),超過亞洲平均水平46.7%,超過全球平均水平51.7%;2012年,中國手機上網人數4.20億人,2017年7.53億人——人均周上網時長26.5小時……

1997到2017這20年,互聯網移動互聯網給中國經濟帶來巨大“人口紅利”,全方位立體化深刻地改變了這個世界:傳統經濟的舊有規則、市場格局、商業模式等等,不斷被突破被解構,真假“新物種”層出不窮。

項目也好,企業也罷,甚至國家經濟,發展軌跡總難免“S曲線”。突破宿命持續發展,須在上根“S曲線”達到巔峰頹勢乍現之前,拉出下根“S曲線”!兩條“S線”之間,交織著“第一曲線”的明顯回落和“第二曲線”的尚未確定,“焦慮”自然就成為特征“標簽”——難怪“羅胖”在他的2017-2018跨年演講里,反復嘮叨的詞就是“焦慮”。

跨越中國經濟發展的“第二曲線”是什么?

再看一組數字:1982年,中國出生人口2230萬,1982年12月,“計劃生育”被定為基本國策寫入憲法;2015年12月,“國家提倡一對夫妻生育兩個子女”政策推出,2017年,中國出生人口1723萬人(其中二胎比例51%)。2011年末,中國勞動年齡人口(16-59周歲)9.25億人,2018年末8.97億人,7年間減少了2800萬人;2018年,中國勞動人口數量7.76億人,出現1961年以來的首次下降……

勞動力人口的日益緊缺,將成為未來中國經濟發展的最大瓶頸。

“2C”端的發展瓶頸,倒逼“2B”端的產業變革。互聯網正從“消費升級”的“銳度”,向著“產業升級”的“厚度”和“廣度”進發。2017年,中國社會物流總費用占整個GDP的比例為14.6%,同年美國的這個數字是7.7%。調整改進的空間巨大……

2016年11月“世界互聯網大會”,馬云提出阿里“五新戰略”(新零售、新制造、新金融、新技術、新能源),首當其沖是“新零售”:“以消費者體驗為中心、數據驅動的泛零售形態”——玩味這新概念,“客戶中心”“數據驅動”并非新鮮,關鍵在“泛零售業態”,所謂“隨時、隨地、隨便買”,所謂“任何時間、任何地點、任何主體、任何內容”——如果物流跟不上,豈不是天方夜譚?2018年5月“全球智慧物流峰會”,馬云不得不提“新物流”——核心是“在數字化基礎上,完成物流要素的完整重構”,宣稱要“用各種各樣的協同努力,把中國物流的成本降到5%以下”。

2018年11月“騰訊創立20周年”,馬化騰宣布第三次“戰略升級”和“架構調整”:將主戰場從“上半場”的“消費互聯網”,發展為“下半場”的“產業互聯網”,直言“沒有產業互聯網支撐的消費互聯網,只能是空中樓閣”。馬化騰描繪的未來騰訊,“不但能為客戶提供基礎工具和能力作為‘食材’,還能快速響應客戶的個性化需求,將不同食材搭配起來‘炒菜’;更重要的是,還能提供一整套‘宴席’——多樣化、系統化、安全可控的商業解決方案”;馬化騰眼里的未來騰訊,是“信息和數據,跟隨高鐵的人流、車站的物流一起快速流動”的、“三流匯聚、兩網融合”的“智能高鐵”,要“讓鐵路摘下‘傳統’的標簽”。

“文科生”馬云,出發的“使命”是“讓天下沒有難做的生意”,當然必須強調“新零售”。“理科生”馬化騰,宣言的“使命”是“通過互聯網服務提升人類生活品質”,當然不能偏離“互聯網”。上來就要“讓購物變得簡單快樂”,并且以“耍流氓”姿態“瘋狂燒錢,自建物流”的劉強東,直言這就是一場“基礎設施革命”:不變的,是“零售的本質:成本、效率和體驗”;變化的,是“零售基礎設施的升級換代,不斷改變著成本、效率、體驗的價值創造與價值獲取方式”。

2017年4月,“京東物流”宣布獨立運營,使命是“降低社會化物流成本”,愿景要“成為社會供應鏈的基礎設施”。2018年2月14日,“京東物流”完成首輪25億美元融資,高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊、中國人壽、國開母基金等,紛紛入局……

各唱各的“調”,其實是“同一首歌”:如果“第一曲線”是以“信息平臺”為核心的“天網革命”——信息高速公路建設,跨越中國經濟發展的“第二曲線”,很可能就是以“物流底盤”為核心的“地網革命”——商業基礎設施重建。

“上半場”也好,“第一曲線”也罷,解決的是“信任”難題——還記得當年“壓在電子商務上的‘三座大山’”之重重疑慮嗎?“下半場”也好,“第二曲線”也罷,面對的是“效率”課題——難免會有“只是將一堆堆小散沙整合成一坨大散沙”之顧慮重重……

一張物流大“底盤”,有四根“經線”四根“緯線”——

第一根“經線”:快遞

只有15年時間——2003年,中國快遞企業數量超過5萬家,加上“夫妻老婆店”,達到6位數;2018年,中國全網快遞企業數量不足20家,并正在向1位數靠攏。只有5年時間——2013年,中國快遞老大“申通速遞”的日均票量,是400萬單;2018年,中國快遞老大“中通速遞”的日均票量,是2400萬單。

2018年,中國快遞的行業集中度CR7超過80%。依然有意外,突然躥出一匹神秘“黑馬”“跨越速運”,宣稱“跨省8小時送達”,估值直奔200億元;依然有后來者,“京東物流”正式在北上廣三地全面開啟個人快遞業務……

第二根“經線”:快運(小票零擔)

2004年,直營模式的“德邦”,率先扯起“零擔”大旗,2010年獲得首筆投資;2010年,加盟模式的“安能”,通過場站直營、專線和門店加盟開始發力,2013年獲得首筆投資;2015年,聯邦模式的“壹米滴答”,借助整合區域“小霸王”“聯(區域)網成(全國)網”,2016年獲得首筆投資;還有2007年就含著馬云郭臺銘各3000萬投資“金鑰匙”出生的“百世”,其來自Google大中華區總裁的創始人周韶寧,是又一個被認為從“天上”一腳踩進“泥地”的典型。

2018年,“快運”陣地開始“刺刀見紅”。依然有“黑馬”,從快遞領域橫插過來的“中通快運”,春秋一度之后,獲得總額超過1億美元A輪投資;依然有后來者,堅持直營的“順豐”,控股“新邦”推出加盟制為主的快運品牌“順心”……

第三根“經線”:快線(大票零擔)

2016年春,整合深圳始發的數十條專線,步步為營開始“結點布網”的“德坤”,之后兩年收獲最多的,竟是坊間“德坤還活著?”的笑談。2018年,大票整合烽火四起:“換股成網”的“三志”,“加盟起網”的“聚盟”,“依港拓網”的“傳化”“中安卡聯”,“聚貨組網”的“靠譜”“遠孚”……各路英雄“你方唱罷我登場”;中原“飛騰”、東北“盛道”、廣西“先飛達”,湖南“中眾衡”……檄文頻傳“各說各的故事”;連一直謹慎試水的“運派”,也終于按捺不住加速起勢的步伐……

“王侯將相寧有種乎”,世界開始折騰“變天”。早在2011年,意欲“引領物流行業變革”的“卡行天下”,就曾推出“3年290億,相當于20個‘華宇’”的物流整合計劃,愿景“成為行業標準的制定者和資源整合的領導者”,使命“通過領先的互聯網技術鏈接所有的運營資源,通過標準定義所有的運營環節”;2018年8月,歷經三次轉型的“商橋物流”,終于悟道“快就是慢,慢才是快”,以“單元廂體”和“公交貨巴”的“故事”,引來了2.5億元的投資……

第四根“經線”:當屬特殊物流

前三根“經線”,說的都是一般普貨,按重量來構建標準化網絡化的平臺。一些特殊商品,因其特殊性專業性,需要疊加甚至另建一張專業的網絡,比如冷鏈,比如危化品……

“經線”縱向延展,“緯線”橫向布局。“緯線”可承載相應所有“經線”,根據“顆粒度”大小,再層層切分——

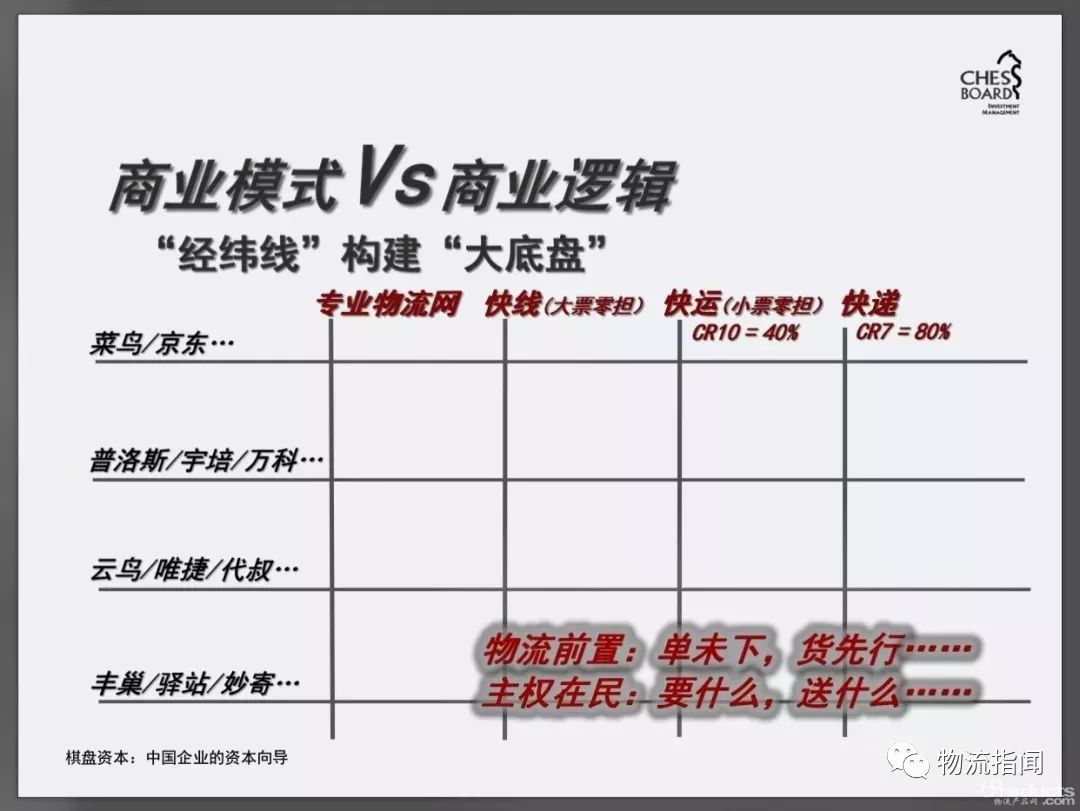

“顆粒度”最大的,當是“菜鳥”“京東”

一個滲透“通達”控股“卡行”,投資“芝麻開門”等多家區域落地配公司,集結“新配盟”推出全新配送品牌“丹鳥”,不斷“連接升級”,意欲構建“菜鳥智能骨干網+中國郵政及7家快遞上市公司+N家物流生態企業”的“1+8+N”全新行業格局;一個以“亞洲一號”為“全球智能供應鏈基礎網絡(GSSC)”的基礎,往上游按行業各個擊破,試圖逆向優化制造端的分銷模式和柔性生產……

第二層,物流地產商,老大“普洛斯”老二“宇培”

2018年元月,管理著中國336個物流園、物業總面積近4000萬平米、“中國最大的現代產業園提供商和服務商”——普洛斯,從新加坡交易所主板退市,萬科地產、厚樸基金、高瓴資本等組成的財團,動用了116億美金(約790億人民幣);同年,管理著中國65個物流園、物業總面積逾400萬平米、“中國領先的物流基礎設施供應商與服務商”——中國物流資產,通過兄弟公司“宇培供應鏈”,差異化地聚焦打造“冷鏈供應鏈S2B生態服務云平臺”……

第三層,城配市場,“云鳥”飛翔“駒馬”奔騰

擴張的城市版圖驅趕著倉儲遠離城市中心,畸形的快捷需求拉扯著配送逼近消費群體,于是披上件“馬甲”:“我是一家‘店倉配一體化’的‘新零售店’”。難怪覆蓋3公里半徑、20分鐘送貨到家的“盒馬先生”,線上配送超過線下銷售的3倍;“看不懂”的“瑞幸咖啡”,所有門店里竟然沒有收銀——這不就是個取貨點嗎?你還真當它是做咖啡的?相伴相生的“唯捷城配”們迅速崛起,“康品匯”才能將特色“地標農產品”變成你“家門口的好食材”,“錢大媽”才敢鋪點在你家小區門口5個檔口以內實現“不賣隔夜肉”。“倉”不但前置,而且也開始“碎片化”——“代叔倉配”甚至可以“極致”到按天按托盤來計費……

“顆粒度”最小的,自然是小區末端。一哄而起的各色自提柜,孤傲在風雨里“沒有溫度”;超過4萬的“菜鳥驛站”,固執著自己的“隊列方陣”;試圖構建“中心店+夫妻店+自提柜”末端生態的“妙寄”們,猶如星星撒在夜空……

縱橫交錯,中國物流迎來構建“底盤”的最好時機。

時代逼到這個份上了。

“德坤人”自信找到了自己的位置……

“IT時代”VS“IoT時代”

2019年3月。湖北天嶼湖假日酒店。

參加這次“戰略研討會”的,除了“德坤”的幾位創始股東外,還包括德坤“六大戰區”的老大。依然是手機一律“暫為保管”。依然是一起“看天看地看趨勢”“看山看水看格局”,“重新回顧和認真思考我們這幫人為什么會聚在一起,我們這幫人到底要干什么到底‘要到哪里去’?”……

5G來了!

據說峰值速率比4G快數百倍!

絕不僅僅是更寬帶寬、更快網速、更大容量、更低時延、更高可靠性。絕不僅僅是可以大幅提升現實用戶多元的網絡體驗,更可以滿足未來萬物相聯的應用需求。

世界正在從IT(Information Technology,信息技術)時代,跑步向著IoT(Internet of Things,物聯網)時代進發。“4G改變生活,5G改變社會”。

又一個時代撲面而來。

車聯網、無人駕駛,智能倉、無人值守……客戶端,設備端,管理端,端到端無縫連接;最先一公里,場站樞紐,最后一公里,點與點協同共振……數字化、智能化、綠色化,物流正在成為科技密集型產業……

這不正是“德坤”期待的場景嗎:“為中國增效” ——賦能中國制造。

2003年,中國快遞的全年業務量5.56億件;2018年,507.1億件。2018年,中國快遞包裹量超過全球市場的50%,超出第二名的美國3倍多;2018年11月11日,中國一天產生快遞訂單量13.52億件——中國快遞進入一天10億件包裹的新時代!

“通達系”們正在紛紛“出海”,拓闊著人們對“世界一家”的視野;“拼多多”們又在不斷“下鄉”,深化著人們對“廣闊天地”的認知……

這不正是“德坤”預見的未來嗎:消費端倒逼產業端——時不我待。

三年了。大票零擔的“快線”網絡,已經從一片質疑蜂擁成熱門焦點;合縱連橫的“構筑底盤”,已經宣言成諸多公司的戰略起點;“產業供應鏈”“產業互聯網”,更是登堂各類投資沙龍行業峰會……

喧囂中更需清醒。依然是那個根本問題:“德坤”到底改變了什么?

“德坤”不是為起網而起網,也不是一味要做大規模而起網,更不是因為要去2VC/2PE而起網。“德坤”到底要做“加法”還是要做“乘法”?——如果只是簡單地相加,100個農民加起來,依然還是農民。

要做“乘法”——牢固“底盤”網絡的黏合劑是什么?要做“乘法”——如何把50個100個農民加起來,真正變成產業工人?要做“乘法”——能否始終堅定初心,要知道開始幾步,“一乘一”還不如“一加一”……

“底盤”不過是組織基礎,還需要安上“軟硬兼施”(智能硬件+軟件算法)和“人機匹配”(人的能力素質提升)“兩只翅膀”,才能帶來“降本增效”的“第二曲線”的真正騰飛。需要“大公司,小組織”,需要“強化中臺,賦能前臺”:各大戰區才是前線“聽到炮聲可以呼喚炮火”的“007”,總部是實施相應的提供“炮火”和“救援”的“彈藥庫”“大后方”——數據連接網絡協同是其“核心經營引擎”,技術支持和人才培訓是其“兩大支持系統”。

關鍵是你的技術實力。

當姍姍來遲的“快線”網絡,邂逅突飛猛進的智能科技,“人—貨—場—車”各“部位”,均碰撞出“熾烈情感火花”——其實諸多智能技術設備,已在快遞快運領域廣泛應用,“智能大哥”已是“情場老手”——從簡單點點直達的硬性線路,優雅成協同路徑作業的柔性網絡,線路配載需要賦予“智慧”;從傳統實物流通的交通節點,綽約成未來數字交互的管理中樞,場站樞紐需要賦予“智慧”;從駕輕就熟搬運裝卸,成熟為如魚得水數據設備,體力工人需要變為腦力勞動者……

似乎有些“重”,似乎有些“慢”,似乎任重道遠。

但,這才是構建“底盤”網絡的本質意義。

做企業,本身就像跑一場馬拉松,是耐力和毅力的比拼。“德邦”的崔維星有過一句豪言:“30年以后的成功才叫成功”……

3年了。在嘲笑質疑中誕生,在競爭林立中成長,“德坤”引領著跑出了最初艱難的“三百米”。3周歲,剛過“孩提之年”,成長的道路還很漫長。“德坤”以“耐力長跑”來紀念她的3周歲生日:“3年時間,德坤已經成為一家集干線運輸、快線業務、整車業務、倉儲配送于一體的多元化綜合性物流服務商,正以‘奔跑式’發展速度擁抱美好未來”……

企業數量急劇減少,頭部規模急速膨脹。“快遞”領域發生的事情,一定會在“快線”領域重演。

必有壯烈悲歌,必有鳳凰涅盤。

“器以成事,法以立本”。所有企業的競爭,最終都是制度的競爭、人的競爭。

1993年,付長明不經意地發展副業,結果拉扯出一個中國貨運的“佳木斯幫”。背后支撐的,是同事兄弟的知根知底,是一批訓練有素、吃苦耐勞的下崗工人。

1993年,聶騰飛順便為外貿公司送報關單,結果拖拽出一個中國快遞的“桐廬幫”。最終依仗的,是加盟裂變的創新模式,是一種前赴后繼、抱團開拓的地域秉性。

有時代特征,更有文化基因。

最早提出“云物流”概念的,是中國快遞“教父級”人物陳平,他將物流行業類比為“自來水公司”——需要有水池,有進水管道出水管道,有水龍頭。陳平希望把他“二次創業”的“星辰急便”公司做成“水池”:“水池的主要資源是來自全國為數眾多的發貨公司貨單,提供給自來水管道(公路、航空、鐵路運輸公司)和水龍頭(各種配送、快遞公司)”。為了讓他的“水池”更充盈,陳平還引進了巨無霸“水龍頭”——2010年3月,阿里集團7000萬元參股成立僅一年的“星晨急便”。

2012年春節剛過,兩年前還在雄心勃勃地要讓“星晨急便”“上市(成為公眾公司)、上天(擁有飛機)、上榜(進入中國企業500強)”的陳平,虧光了所有投資也虧光了他所有的5000萬積蓄,消失于江湖……

也曾有過跨省重點物流企業聯手打造的“中中物流聯盟”,也曾有過省內龍頭物流企業合力創建的“蘇盟物流股份”,也曾有過“中小物流企業專業服務平臺”的“上海物流超市”,也曾有過“統一政策、統一標準、統一信息、統一運營、統一結算”的“環渤海灣甩掛運輸聯盟”……

回顧“德坤”,最終能否落地生根散支開葉?

因為“德坤”出生在深圳,她的“根脈”相連著前身的“好友會”——恰恰正是因為“無根鵬城”海納百川的開放包容,也塑造了“德坤”兼收并蓄的文化基因。難怪“德坤供應鏈”第一任總裁、原深圳專線“小霸王”企業“圣安物流”創始人王登旺不無感慨:“這三年來德坤所經歷的,如果是碰到別的聯盟,也許早就分崩離析了……”

當然重要的,還有天時。

如果2008年,沒有商務部條法司那位處長的一句“你這合同里有對賭,我們不能批”,“華平投資”3億資金順利到賬,“宅急送”的歷史就可能重寫;如果2011年,性格倔強的陳平沒有和董事會鬧僵,1億元私募融資順利到位,陳平沒有去收購“鑫飛鴻”,“星晨急便”的歷史就可能重寫……

歷史沒有“如果”,只有“把握”時代。

2010年,“順豐速遞”年收入逾百億,80億元的“申通快遞”位列第二,60億元的“圓通速遞”位列第三。2011年6月,國家郵政局出臺《關于快遞企業兼并重組的指導意見》,鼓勵各地快遞企業進行兼并重組組建大型快遞企業;同年7月,頒布《郵政業發展“十二五”(2011-2015)規劃》, 明確要培育出5家以上年收入超百億的大型快遞企業……

或借殼A股,或海外登陸,2016年,圓通速遞、申通快遞、韻達股份、順豐控股、中通速遞,集團殺奔資本市場;2017年,百世集團、德邦物流(后更名“德邦快遞”),接棒繼續——轉眼“很難上市”的中國快遞,誕生了8家上市公司。2017年,直營的“順豐控股”的年營業額710.94億元,加盟的“四通一達”的年營業額均超百億(百世199.9億,圓通199.8億,中通130.6億,申通126.6億,韻達100.2億)……

曾經是“增量時代”,考驗的是“膽商”,比拼的是搶占山頭的“地推速度”;現在是“存量時代”,較量的是“情商”,對決的是抱團整合的“胸懷氣度”。

當初決定破釜沉舟,把各自做了十多年、體量都已不菲的公司,合并成一個公司,“帶頭大哥”徐明亮深知其中的份量。他不僅和每位核心創始人一一促膝深談,分析時局;還請每位核心創始人的太太,一一單獨吃飯,陳述利弊;甚至趕往每位核心創始人的老家,一一拜訪他們的父母……

“改變了世界運轉方式”的,并非技術的革命性突破,而是其貌不揚、構造簡單、“無法吸引那些研究科技創新人員視線”、根本“算不上什么”的“改良箱子”。正是這只看似并沒有多少科技含量的箱子,打通并連接了世界,加速了經濟全球化的進程,建立了一種理念一種標準,成為全球貨運系統的基本單元。

翻開《集裝箱改變世界》看看,打破一個舊世界,建立一種新秩序,談何容易!

從“好友匯”到“德坤”,風雨一路,至今不過五年。

這不僅僅是一家企業,這實在是一個時代。

“德坤”是我們原來所說的物流公司嗎?

現在,也許還是。未來,肯定不是。

一切還只是剛剛開始……

夢想總是要有的。實現夢想的過程也注定不會輕松。

這一切,日后必將成為滿滿的回憶——我們也曾“玩”過,我們沒有辜負這個時代……

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58